Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

- Православие на территории С. и В. е. до 1799 г.

- Саратовская епархия в 1799-1899 гг.

- Саратовская епархия с нач. XX в. по нач. 1917 г.

- Духовное образование и церковные школы до 1918 г.

- Книгоиздательская деятельность и церковная журналистика до 1918 г.

- Саратовская епархия в марте 1917-1942 г.

- Саратовская епархия в 1942-1964 гг.

- Саратовская епархия в 1965-1994 гг.

- Саратовская епархия в 1995-2020 гг.

- Крестные ходы:

- Святыни:

- Архиереи:

- Монастыри в современных границах С. и В. е.:

САРАТОВСКАЯ И ВОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

РПЦ, образована в 1799 г., отделена от Астраханской епархии (см. Астраханская и Камызякская епархия). В 1799-1803 гг. Саратовская и Пензенская, в 1803-1828 гг. Пензенская и Саратовская, в 1828-1918 гг. Саратовская и Царицынская, в 1918-1927 гг. Саратовская и Петровская, в 1927-1943 гг. Саратовская, в 1943-1944, 1953-1954, 1959-1961 гг. Саратовская и Сталинградская, в 1945-1949, 1957-1959 гг. С. и В. е., в 1949-1952 гг. Астраханская и Саратовская, в 1955-1957 гг. Саратовская и Балашовская, в 1961-1991 гг. Саратовская и Волгоградская, с 1991 г. имеет совр. название. С 6 окт. 2011 г. является частью Саратовской митрополии, имеет совр. границы. В состав епархии входят город областного подчинения Саратов, города Вольск, Петровск, Аткарск и Хвалынск, а также Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Новобурасский, Петровский, Саратовский, Татищевский и Хвалынский районы Саратовской области. Территория Саратова и Саратовского р-на разделена на 4 благочиннических округа: Центральный (Фрунзенский, Кировский и Октябрьский районы Саратова), Троицкий (Волжский р-н Саратова и сев. часть Саратовского р-на), Петропавловский (Ленинский р-н Саратова и зап. часть Саратовского р-на) и Всехсвятский (Заводской р-н Саратова и юж. часть Саратовского р-на). На территории каждого из остальных 9 районов существует одноименный благочиннический округ. В отдельное благочиние объединены епархиальные мон-ри. Кафедральные города - Саратов, Вольск. Кафедральные соборы - во имя Св. Троицы в Саратове и во имя Св. Троицы в Вольске. Правящий архиерей - митр. Игнатий (Депутатов; с 25 авг. 2020).

На 1 янв. 2021 г. в С. и В. е. действовали 6 мон-рей (2 мужских и 4 женских), 3 монастырских подворья, 177 приходов, 8 больничных, 4 тюремных и 3 военных храма, 17 часовен и 4 молитвенные комнаты. В клире епархии состояли 194 священника и 25 диаконов. В ЕУ работают отделы: информационно-издательский, по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, религ. образования и катехизации, по делам молодежи, по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, по взаимодействию с казачеством, тюремного душепопечения, по церковной благотворительности и социальному служению, по духовному окормлению людей с ограниченными возможностями здоровья, по утверждению трезвого образа жизни и противодействию алкоголизму и наркомании, миссионерский, по физической культуре и спорту, по взаимоотношениям с учреждениями культуры и развитию детского и юношеского творчества, по защите семьи, материнства и детства, архитектурно-реставрационный, историко-архивный, по взаимоотношениям с Мин-вом здравоохранения и медицинскими учреждениями, юридический; комиссии: библейско-богословская, дисциплинарно-каноническая, наградная, по канонизации подвижников благочестия; действует епархиальный суд. В епархии открыты 2 православные гимназии (в Саратове и Хвалынске) и 75 воскресных школ.

Православие на территории С. и В. е. до 1799 г.

Первой епархией, включавшей в себя земли совр. Саратовской обл., стала основанная в 1261 г. Сарайская (Сарская) и Подонская епархия (см. Крутицкая кафедра); территория Сарайской епархии состояла из земель Юж. Руси между Волгой и Днепром, отошедших Золотой Орде. В юж. части совр. Саратова существовал золотоордынский г. Укек, в городе имелись христ. храмы, во время археологических раскопок на его территории было найдено большое количество металлических крестов, каменных и бронзовых икон. Не позднее XV в. Сарайская кафедра была перенесена в Москву, Ср. и Н. Поволжье сохранилось в юрисдикции Сарайских епископов. После опустошения в кон. XIV в. золотоордынских земель Тамерланом, многолетней усобицы в Золотой Орде и ее распада в 1-й пол. XV в. Поволжье постепенно превратилось в Дикое поле, монг. города (в т. ч. Укек) были разрушены; лишь после начала освоения русскими Н. Поволжья в сер. XVI в. здесь вновь стали возникать города и строиться правосл. храмы.

В 1555 г. была учреждена Казанская епархия, в состав к-рой были включены все поволжские земли от Казани до Астрахани, в т. ч. новопостроенные города-крепости: Самара (1586), Царицын (1589) и Саратов (1590). В 1602 г. земли ниже Самары - от Саратова до Терского городка - отошли новоучрежденной Астраханской архиепископии. Часть территории С. и В. е. (в т. ч. основанный в 1698 Петровск) находилась в составе Тамбовской епархии, отдельные приходы состояли в ведении Нижегородских, Воронежских, Казанских, Владимирских, Рязанских архиереев.

Саратовская епархия в 1799-1899 гг.

7 нояб. 1780 г. учреждено Саратовское наместничество, 5 марта 1797 г.- Саратовская губ. 16 окт. 1799 г. имп. Павел I Петрович утвердил доклад Синода об учреждении Саратовской и Пензенской епархии. Первым архипастырем новой епархии был определен еп. Моздокский и Можарский Гаий (Такаов; 1799-1808). По его просьбе местом пребывания архиерея была назначена Пенза (из-за отсутствия в Саратове необходимого помещения для епископа и консистории). Под окормлением еп. Гаия оказалось 615 церквей, 10 616 лиц духовного сословия, в т. ч. 2511 священнослужителей, и ок. 800 тыс. правосл. мирян. 1 окт. 1800 г. начались занятия в семинарии, открытой в Пензе, но именовавшейся Саратовской. В конце того же года при семинарии начала работу пономарская школа, готовившая пономарей, псаломщиков и дьячков. За время пребывания еп. Гаия на кафедре на территории Саратовской губ. было построено не менее 20 новых храмов, заложено ок. 30 церквей, в Саратове в 1801 г. перестроили и расширили одну из старейших городских церквей - Богородице-Рождественскую, на следующий год к ней пристроили колокольню.

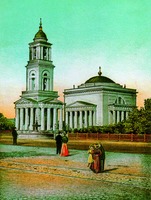

30 авг. 1815 г. в Саратове заложили новый кафедральный собор во имя блгв. кн. Александра Невского. Первый взнос на строительство (10 478 р.) выделила имп. Екатерина II Алексеевна в 1785 г., однако много лет к постройке собора не приступали. С дозволения имп. Александра I Павловича собор получил статус храма-памятника в честь победы в Отечественной войне 1812 г. Собор был освящен 28 марта 1826 г. В 1-й четв. XIX в. в епархии активизировалось храмостроительство: в 1809 г. был освящен Свято-Троицкий собор в Вольске (ныне кафедральный), в 1813 г. возведен Казанский собор в Хвалынске, в 1814 г. возобновлены богослужения после капитального ремонта в Свято-Троицком соборе в Саратове, в 1815 г. выстроены в камне Преображенская ц. в Петровске и Иоанно-Предтеченская в с. Увек (в последней находилось чудотворное изображение главы св. Иоанна Предтечи, утраченное в XX в.), в 1818 г. освящен Михаило-Архангельский собор в Аткарске, в 1825 г. в камне перестроены Нерукотворно-Спасская и Спасо-Преображенская церкви в Саратове. 25 янв. 1820 г. в Саратове открылось ДУ, 11 нояб. 1822 г. начало работу ДУ в Петровске.

Обширность епархии, активность старообрядцев, к-рые во мн. селениях Саратовской губ. составляли большинство населения, удаленность от епархиального центра - Пензы делали насущными учреждение кафедры в Саратове и создание в городе ДС. Секретный комитет о раскольниках подал в сент. 1828 г. имп. Николаю I Павловичу отношение о необходимости учредить в Саратове самостоятельную епископскую кафедру. В том же году еп. Ириней (Нестерович) обратился в Синод с предложением возобновить упраздненный в 1790 г. саратовский жен. Крестовоздвиженский мон-рь, поскольку в обширной Саратовской губ. не было ни одной жен. обители, но имелись 2 жен. старообрядческих мон-ря в Вольском у., на р. Б. Иргиз (см. в ст. Иргизские монастыри). Высочайшей резолюцией от 3 нояб. 1828 г. на территории Саратовской губ. была учреждена Саратовская и Царицынская епархия, на кафедру был назначен еп. Вологодский и Устюжский Моисей (Богданов-Платонов-Антипов; 1828-1832). В пределах новой епархии находились 545 церквей, служили 2,5 тыс. лиц духовного звания, паства состояла почти из 1 млн чел. Еп. Моисей прибыл в Саратов 22 дек. 1828 г., 30 дек. состоялось открытие консистории. Одним из первых учреждений, сформированных в епархии новым архиереем, стало Попечительство о бедных духовного звания, на к-рое помимо денег, полагавшихся от Синода, были ассигнованы епархиальные средства. 27 июля 1829 г. был утвержден доклад еп. Моисея об обращении в единоверие Нижневоскресенского иргизского старообрядческого мон-ря, ставшего 3-классным. 30 нояб. 1829 г. Синод принял определение о восстановлении в Саратове Крестовоздвиженского жен. мон-ря на прежнем месте и о возведении его во 2-й класс. 1 нояб. 1840 г. при мон-ре открылось жен. уч-ще - 1-е жен. учебное заведение в губернии.

5 авг. 1830 г. имп. Николай I утвердил доклад Комиссии духовных уч-щ о создании в Саратове семинарии, 26 сент. прошло 1-е заседание семинарского правления, 26 окт. состоялось торжественное открытие семинарии (ныне в здании расположена гос. классическая гимназия им. прп. Сергия Радонежского). В том же месяце еп. Моисей отправил в Синод проект и смету строительства архиерейского дома, они были утверждены в июне 1832 г. 30 авг. 1836 г. еп. Иаков (Вечерков; 27 марта 1832 - 13 янв. 1847) освятил в архиерейском доме крестовую ц. во имя свт. Николая Чудотворца. После перестройки крестовая церковь стала 2-престольной: главный престол - в честь Успения Пресв. Богородицы, другой - во имя свт. Николая Чудотворца и свт. Тихона Задонского (церковь освящена еп. Иаковом в 1844). В 1848 г. еп. Афанасий (Дроздов) приобрел за Саратовом, по Московской дороге, участок земли с обширным садом и рощей, где была устроена загородная дача с храмом во имя свт. Алексия, митр. Киевского. Со временем на этом участке возник муж. скит, ныне в скитских помещениях находится саратовский во имя святителя Алексия, митрополита Московского, женский монастырь.

В 1837 г., при еп. Иакове (Вечеркове), насильственными методами были обращены в единоверие 2 старообрядческих мон-ря в среднем течении Б. Иргиза - Успенский Анфисин (женский, в 1838 упразднен) и Никольский Пахомиев (мужской, в 1843 обращен в единоверческий женский). В 1841 г. стали единоверческими 2 старообрядческих монастыря в верховьях Б. Иргиза - мужской Исаакиев Преображенский и женский Маргаритин Покровский (в 1843 упразднен). В 1845 г. в единоверие была переведена принадлежавшая беглопоповцам Христорождественская ц. в Вольске (в 20-х гг. XX в. она являлась кафедрой единоверческого еп. Иова (Рогожина)). В 1836-1847 гг. к правосл. Церкви из раскола и разных сект присоединились 18 304 чел.

В миссионерской деятельности еп. Иакову активно помогали члены созданного в 1830 г. в Саратове братства мирян, именовавшегося «Общество благочестивых». Одним из основателей об-ва был саратовский цеховой мещанин И. Н. Пономарёв (впосл. прп. Иларион Оптинский). Наряду с Иродионом, его братом Стефаном и их отцом Никитой видным членом об-ва был сын настоятеля Свято-Троицкого собора Г. П. Карпов (впосл. архиеп. Таврический и Симферопольский свт. Гурий). Подобное об-во единомышленников, объединявшее (в отличие от саратовского) мирян и духовенство, существовало с кон. XVIII в. в Балашовском у., его руководителем и вдохновителем был крестьянин с. Алмазов Яр (ныне Алмазово) С. К. Привалов (1768-1834). (В 1861 в ж. «Домашняя беседа для народного чтения» (№ 38, 40-44) под названием «Рассказ очевидца о действиях Преосвященного Иакова по обращению раскольников Саратовской губернии с 1832 по 1839 гг.» были опубликованы собранные архим. Леонидом (Кавелиным) воспоминания сотрудников еп. Иакова, прежде всего И. Н. Пономарёва, о миссионерской деятельности в епархии под руководством архиерея.) 20 окт. 1842 г. еп. Иаков рукоположил во иерея выпускника Саратовской ДС прав. Александра Юнгерова, к-рый в общей сложности 39 лет прослужил в сельских приходах Саратовской епархии.

В 1869 г. сын балашовского 2-й гильдии купца Н. Сапожников привез со Св. Горы Афон частицы мощей преподобномучеников Евфимия Нового из Димицаны, Игнатия и Акакия Нового Афонских и передал их в Покровский жен. мон-рь в Балашове.

К концу служения еп. Иакова в Саратовской епархии насчитывалось ок. 750 церквей. В 1849 г. по ходатайству еп. Афанасия (Дроздова) в епархии было учреждено Вольское викариатство. Кафедральным стал освященный 28 сент. 1844 г. Иоанно-Предтеченский собор в Вольске (закрыт 14 сент. 1929, взорван в 1930). 2 апр. 1850 г. на Вольскую кафедру был назначен еп. Антоний (Шокотов), однако уже 19 дек. вик-ство было упразднено в связи с изменением гражданского административно-территориального деления. 1 янв. 1851 г. заволжские уезды Саратовской губ.- Новоузенский (выделен из Саратовского у.) и Николаевский (выделен из Вольского у.) отошли Самарской губ., храмы в этих уездах были переданы новоучрежденной Самарской епархии (см. Самарская и Новокуйбышевская епархия). Вольское вик-ство было возобновлено 3 марта 1898 г., 8 марта на кафедру был хиротонисан ректор Владимирской ДС архим. Никон (Софийский), но уже в июле он был отправлен в Таврическую губ. временно замещать тяжелобольного еп. Михаила (Грибановского), 6 февр. 1899 г. назначен на Нарвское викариатство С.-Петербургской епархии. Вольское вик-ство не замещалось до хиротонии 14 янв. 1901 г. во епископа Вольского сщмч. Ермогена (Долганёва (Долганова)).

Одним из самых деятельных Саратовских архипастырей 2-й пол. XIX в. был еп. свт. Иоанникий (Руднев; 12 янв. 1864 - 13 июля 1873). Его влияние на епархиальную жизнь, особенно на духовно-просветительскую и миссионерскую деятельность, было огромным. 1 июня 1865 г. вышел 1-й номер основанного по инициативе святителя ж. «Саратовские епархиальные ведомости». 25 янв. 1866 г. архиерей учредил в епархии миссионерское братство Св. Креста, стал 1-м и главным жертвователем в пользу братства. Базой братства являлось саратовское подворье (Киновия) Спасо-Преображенского монастыря на Полицейской ул. (ныне Октябрьская). Первая деревянная часовня на этом месте была построена в 80-х гг. XVII в., в ней находился древний крест с изображением Распятия, чудесно обретенный в нач. XVII в. и почитавшийся в Саратове как чудотворный. В 1772 г. часовня была перестроена в деревянную ц. в честь Воздвижения Честного Креста, в 1827 г. началась перестройка церкви в каменную, законченная в 1838 г., в 1860 г. на том же месте стали возводить вместительную (до 1 тыс. чел.) 2-престольную каменную ц. в честь Страстей Христовых с приделом в честь Иверской иконы Божией Матери. Новопостроенный храм еп. свт. Иоанникий освятил 30 янв. 1866 г. Чудотворный крест по-прежнему хранился в Киновии и с учреждением братства стал считаться его знаменем. К кон. XIX в. отд-ния братства существовали в большинстве приходов епархии.

Основной целью братства было противодействие распространению старообрядчества и сектантства, братство содержало штат миссионеров. По инициативе еп. свт. Иоанникия при братстве сложилось богатое собрание старопечатных книг, к-рое часто посещали и старообрядцы. При братстве проводились публичные собеседования со старообрядцами, в к-рых епископ принимал непосредственное участие. Для содействия братству в Саратовской ДС по инициативе еп. свт. Иоанникия была создана кафедра изучения и обличения раскола. В 1868 г. братство устроило в Саратове училище для подготовки наставниц сельских школ, святитель ежегодно выделял личные средства на его содержание. При братстве действовали бесплатная столовая для бедных, помещавшаяся под братской б-кой, ремесленная школа, или учебно-заработный дом для бедных детей (одной из воспитанниц дома была осиротевшая крестьянская девочка П. А. Лейкина, под именем Лидия Русланова ставшая известной певицей). Просторное здание, где размещались столовая, б-ка и др. братские службы, было построено в 1886 г. В том же году еп. свт. Иоанникий организовал в Саратовском у. 1-й в России епархиальный свечной завод. Часть средств, вырученных от продажи свечей, шла на содержание епархиальных приютов и учебных заведений. В 1873 г. при жен. уч-ще (позже названном по имени основателя Иоанникиевским) открылся приют для осиротевших детей духовенства. По инициативе еп. свт. Иоанникия в Саратове был учрежден приют для престарелых священно- и церковнослужителей (открылся после перевода святителя из Саратовской епархии).

Одним из наиболее деятельных миссионеров братства Св. Креста в 70-90-х гг. XIX в. был сщмч. Константин Голубев (с 1895 священник, с 1903 протоиерей). 5 нояб. 1877 г. по инициативе еп. Тихона (Покровского) при братстве был открыт духовно-просветительский союз. Помимо проведения полемических бесед союз устраивал по всей губернии религиозно-нравственные чтения и организовывал сельские б-ки с душеполезными книгами, позже оказывал помощь при открытии сельских церковных школ. Духовно-просветительский союз открыл свои отделения во всех городах и во многих селах Саратовской губ. Под эгидой братства действовали также учебно-исправительный приют для малолетних преступников, приемный покой Красного Креста для приходящих больных, Об-во призрения бедных семейств им. прп. Алексия, человека Божия, община сестер милосердия им. ап. Андрея Первозванного, дом трудолюбия, благодаря к-рому были спасены от голодной смерти сотни саратовских бедняков. В 1886 г. при братстве открылась Кирилло-Мефодиевская миссионерско-псаломщическая школа, воспитавшая немало церковнослужителей и проповедников не только для Саратовской, но и для Самарской и Донской епархий. Одним из учащихся Кирилло-Мефодиевской школы был сщмч. Иоанн Заседателев (с 1896 священник), разъездной миссионер Хвалынского у.

В 3-й четв. XIX в. в епархии развернулась миссионерская работа среди неслав. народов, населявших Саратовскую губ.,- чувашей, мордвы, кочевых калмыков. В калм. миссии много потрудился прот. Павел Бобров (1829-1914). В 1888 г. в Саратове был создан епархиальный комитет Православного миссионерского об-ва с целью оградить нерус. население губернии от влияния др. религий и укрепить их в Православии. В 1899 г. при комитете была создана миссия для открытия национальных школ, в к-рую входили священники, знающие мордовский и чувашский языки. Образцом служила школа, открытая в 1890 г. в с. Чувашская Кулатка Хвалынского у., в к-рой наряду с Законом Божиим, церковным пением и рус. грамотой дети обучались чтению и письму на чуваш. языке.

Саратовская епархия с нач. XX в. по нач. 1917 г.

В 1901 г. в помощь слабо знакомому с управлением крупной епархией еп. Иоанну (Кратирову) был назначен викарный Вольский еп. сщмч. Ермоген (Долганёв). В 1901-1902 гг. из-за слабого здоровья правящего архиерея к нему постепенно перешла ведущая роль в управлении епархией. Осенью 1902 г. еп. Иоанн был вызван в С.-Петербург для участия в заседаниях зимней сессии Синода, на исходе к-рой, 12 марта 1903 г., он был уволен от управления епархией, а правящим архиереем стал еп. сщмч. Ермоген.

В первые 2 года пребывания на Саратовской кафедре еп. сщмч. Ермоген разработал и развернул широкую программу храмового и монастырского строительства. В Саратове был построен величественный Ново-Никольский храм на Горах, установлен позолоченный резной иконостас в Петропавловской (Сретенской) ц., осуществлен капитальный ремонт Спасо-Преображенской единоверческой ц., построена церковь-колокольня в Спасо-Преображенском мон-ре, начато сооружение новой каменной ограды мон-ря (не завершено к 1918), возведена Христорождественская ц. на окраине города, в районе расселения железнодорожных рабочих и служащих. Архитектурными жемчужинами Саратова стали построенные при еп. сщмч. Ермогене небольшие, но художественно ценные ц. во имя прп. Серафима Саровского и храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на площадке у архиерейского дома по проекту П. М. Зыбина, напоминавший московский Покрова Пресвятой Богородицы собор на Рву. Строительство осуществлялось в 1904-1906 гг. и обошлось не менее чем в 18 тыс. р.

Для осуществления просветительской деятельности по решению еп. сщмч. Ермогена епархия приобрела в рассрочку на 1906-1916 гг. соседний с архиерейской резиденцией дом Ростовцева на Соборной пл. В нем разместились редакция основанной архиереем газ. «Братский листок», епархиальная типография, квартира эконома.

Несмотря на многочисленные дискуссии нач. XX в. о необходимости реконструкции с расширением Александро-Невского кафедрального собора Саратова (с этой целью было создано губ. попечительство), расширение так и не состоялось, хотя собор был освящен в дек. 1914 г. после капитального ремонта, обошедшегося в 130 тыс. р. В Царицыне в 1901 г. был заложен Александро-Невский собор (освящен в 1916), в 1903 г. освящены Крестовоздвиженская и Спасо-Преображенская церкви, в 1908 г.- Сергиевская ц. В 1903-1908 гг. строилось Свято-Духово архиерейское подворье. В Вольске была устроена ц.-киновия в честь Благовещения Пресв. Богородицы. В 1905 г. достроен Михаило-Архангельский собор в Сердобске, произведен капитальный ремонт городских соборов: в 1907 г.- Покровского в Кузнецке, в 1911 г.- Казанского в Хвалынске. В Пановском жен. мон-ре Сердобского у. к 1909 г. был построен Троицкий собор. В 1905 г. под Сердобском учреждена Казанская Сергиево-Алексиевская пуст. Численность открытых в епархии мон-рей увеличилась с 12 в 1904 г. до 15 в 1912-1915 гг. (согласно данным епархиальных отчетов в Синод). Количество храмов выросло с 853 в 1904 г. до 935 в 1914 г. (согласно тем же данным).

В 1909 г. по инициативе еп. сщмч. Ермогена был учрежден Церковно-школьный музей Саратовской епархии с б-кой, в епархии широко отпраздновано 25-летие восстановления церковноприходских школ.

В нач. XX в. епархиальные и викарные архиереи совершали регулярные обозрения епархии. При еп. сщмч. Ермогене усилилась архиерейская власть и уменьшилось влияние консистории.

5-6 дек. 1903 г. в Саратове впервые в истории епархии состоялись наречение и архиерейская хиротония архим. Палладия (Добронравова) во епископа Вольского, 17-18 янв. 1909 г. там же состоялись наречение и хиротония на ту же викарную кафедру архим. Досифея (Протопопова). В 1912 г. в Саратовской епархии учреждено 2-е вик-ство, Петровское.

По итогам проведенной в 1909 г. Нижегородским архиеп. Назарием (Кирилловым) синодальной ревизии Саратовской епархии были выявлены проблемы в ведении епархиального делопроизводства, финансовые и имущественные упущения. В янв. 1911 г. широко отпраздновано 10-летие архиерейского служения еп. сщмч. Ермогена (несмотря на то, что по действовавшему законодательству 10 лет не являлось юбилеем к.-л. службы). В годы управления Саратовской и Царицынской епархией еп. сщмч. Ермогеном нередко в Саратов из других епархий переводили духовенство для замещения важнейших должностей в епархиальном управлении. Так, прот. И. П. Кречетович, ставший преподавателем семинарии, настоятелем одного из крупных саратовских приходов, редактором «Саратовских епархиальных ведомостей», был приглашен из Оренбурга. Совершались рукоположения людей из различных социальных слоев: священниками стали буфетчик Иван Богатов, малограмотный Матфей Иванов, бывш. старообрядец и гармонист Матфей Карманов (один из самых активных проповедников епархии рубежа 1900-х и 10-х гг. XX в.).

В первые полтора десятилетия XX в. росла численность духовенства епархии: по данным епархиальных отчетов в Синод, в 1904 г. в епархии насчитывалось 1052 штатных священнослужителя и 906 штатных псаломщиков, в 1913 г.- 1230 и 916 соответственно (в 1911-1912 численность духовенства была выше, чем в 1913). Количество благочиннических округов в епархии в нач. XX в. колебалось от 53 до 58.

В 1-е десятилетие XX в. открывались благотворительные чайные-столовые братства Св. Креста в Саратове. В них регулярно служило молебны и читало акафисты городское духовенство, в т. ч. еп. сщмч. Ермоген. Большое внимание уделялось церковному пению, в неск. храмах Саратова было введено общенародное пение на богослужениях. В 1903-1904 гг. положено начало регулярному проведению в епархиальном центре религиозно-нравственных чтений. Они проходили в основном в арендуемом зале муз. училища (позднее - консерватории). По средам в Свято-Троицком «старом» соборе Саратова совершались торжественные вечерни с чтением акафиста Спасителю и с общенародным пением. В нач. XX в. в приходах епархии участилось проведение внебогослужебных собеседований и религиозно-нравственных чтений, в т. ч. с применением наглядных пособий и электрооборудования («волшебный фонарь»). Имели место попытки просвещать в правосл. духе фабрично-заводских рабочих (при еп. сщмч. Ермогене была создана «Христорождественская дружина взаимопомощи лицам ремесленного и фабрично-заводского труда»).

Центром консервативно-низового общественного движения стал Свято-Духов муж. мон-рь в Царицыне (см. Волгоградский в честь Сошествия Святого Духа на апостолов мужской монастырь) во главе с иером. Илиодором (см. Труфанов С. М.). Его деятельность в 1908-1911 гг. сопровождалась скандалами и судебными исками. Это отрицательно воздействовало на настроения царицынских клириков (особенно тех, кто не являлись сторонниками смешения политической и церковной деятельности), а также отвращало от Церкви образованных прихожан.

Для укрепления народной веры в города епархии приносили чудотворные иконы, напр. Казанскую икону Божией Матери из Казанской иконы Божией Матери Нижнеломовского мужского монастыря Пензенской епархии в 1908 г., Седмиезерную «Одигитрию» икону Божией Матери из Седмиезерной Богородицкой пустыни Казанской епархии в 1910 г.

При еп. сщмч. Ермогене Саратовская епархия активно включилась в общественно-политическую жизнь губернии. Созданная им газ. «Братский листок» в 1905 г. и в последующие годы вела острую полемику со светскими либеральными газетами, усилилось оппозиционное движение в семинарии. В среде приходского духовенства имели место антиепископские настроения, напр., клирики 6-го благочиннического округа Балашовского у. на собрании высказались за отмену выплат на общеепархиальные нужды и за замену действующего архиерея новым, выбранным духовенством.

Духовенство Саратовской епархии, придерживавшееся правых политических взглядов, участвовало в работе созданной еп. сщмч. Ермогеном орг-ции - Всероссийского братского союза русского народа (обособился от общероссийского Союза русского народа и в 1907 оформился в самостоятельную орг-цию). Саратовский архиерей стал его «покровителем и почетным председателем». Согласно уставу, орг-ция, несмотря на название, действовала лишь в пределах Саратовской епархии.

В 1907-1911 гг. еп. сщмч. Ермоген совместно с саратовским духовенством провел ряд общественных акций по борьбе с «кощунственными» театральными постановками, с празднованием 80-летия Л. Н. Толстого и с торжественными траурными мероприятиями по случаю его кончины в 1910 г. Острую полемику по поручению епископа вел в Саратовской городской думе представитель от духовенства прот. И. П. Кречетович. Позицию архиерея против произведений Толстого, Л. Н. Андреева и ряда театральных постановок поддерживал епархиальный съезд духовенства.

С 1910 г. еп. сщмч. Ермоген публично выступал против Г. Е. Распутина. В дек. 1911 г. Распутин пожаловался имп. мч. Николаю II Александровичу на увещевания со стороны Саратовского архиерея, к-рый требовал от «старца» оставить царскую семью. Кроме того, еп. сщмч. Ермоген, вызванный осенью 1911 г. на сессию Синода, отправил императору телеграмму с жалобой на работу Синода. В результате 3 янв. 1912 г. епископ был уволен от присутствия в Синоде. Узнав об увольнении, архиерей стал давать интервью с объяснением своей позиции светским газетам. 12 янв. Синод объявил ему порицание, 15 янв. император выразил пожелание о срочном отъезде еп. сщмч. Ермогена в Саратовскую епархию. Походным журналом Синода это пожелание было оформлено как требование. Епископ отказался немедленно выезжать из столицы, запросив высочайшую аудиенцию; он также просил Синод предоставить ему 3 дня в связи с предстоящей аудиенцией и с отсутствием достаточных средств для выезда «со свитою». Попытки убедить его вернуться в свою епархию и подчиниться высшей церковной власти, предпринятые членами Синода и обер-прокурором В. К. Саблером 16 янв., не принесли результата. 17 янв. 1912 г. Саратовский епископ был уволен от управления епархией и определен на покой в Жировицкий мон-рь; на Саратовскую кафедру перемещен викарий Казанской епархии, ректор Казанской ДА еп. Чистопольский Алексий (Дородницын). После увольнения еп. сщмч. Ермогена ревизия епархии, порученная Синодом статскому советнику П. В. Мудролюбову, выявила множество нарушений в консисторском делопроизводстве, финансах, адм. вопросах.

Еп. Алексию (Дородницыну) удалось преодолеть сопротивление группы «братчиков» - членов созданной его предшественником по кафедре политической орг-ции, к-рые первоначально не хотели признавать решение Синода о замене прежнего архиерея новым. В 1-й год управления Саратовской епархией еп. Алексий выбрал тактику «открытости» при ведении дел: на заседания различных епархиальных собраний и комитетов с его участием допускались газетные репортеры, подробно описывавшие эти мероприятия в прессе. При новом епископе почти полностью сменились состав присутствия консистории и ее секретарь. В кон. 1912 г. по благословению еп. Алексия в Саратове была издана «Справочная книга Саратовской епархии».

Еп. Алексий нередко бывал на занятиях и экзаменах в школах (в церковных - по разным предметам, в остальных - по Закону Божию). В мае 1912 г. по предложению архиерея в Саратове была учреждена постоянная комиссия по вопросам преподавания Закона Божия. Епископ неоднократно становился инициатором строительства школ и храмов, напр. при психиатрической больнице г. Саратова.

В 1913 г. по распоряжению еп. Алексия при приходах епархии с целью «энергичной защиты веры» были организованы кружки ревнителей Православия. В том же году по его инициативе в сотрудничестве с Саратовской ученой архивной комиссией и Саратовской ДС было образовано Историко-археологическое об-во Саратовской епархии. Целью об-ва являлось «изучение церковно-религиозной жизни в пределах Саратовской епархии в ее прошлом и настоящем, обследование, охранение и собирание памятников местной церковной древности и истории». Был образован проповеднический кружок духовенства епархии.

После перевода иером. Илиодора (Труфанова) во Флорищеву в честь Успения Пресвятой Богородицы мужскую пустынь (вскоре он отрекся от Церкви) царицынский Свято-Духов мон-рь лишился пожертвований, которые изыскивал Труфанов. По указу Синода от 24 окт. 1912 г. мон-рь был преобразован в женский. Еп. Алексию (Дородницыну) в кон. 1912 г. пришлось выступить с посланием к бывш. царицынской пастве Труфанова с призывом к миру, преодолению узкой партийности и разобщенности.

В период с 1907 по 1911 г. взаимоотношения Саратовской епархии со светскими властями были напряженными вследствие антибюрократических проповедей и других публичных выступлений еп. сщмч. Ермогена и в особенности иером. Илиодора (Труфанова). При губернаторе А. А. Ширинском-Шихматове (1913-1915) установились доверительные отношения между светской и духовной властью.

Еп. Палладий (Добронравов) наиболее активно из всех саратовских архиереев объезжал епархию: так, в 1915 г. он провел 75 дней в командировках по ее территории. В 1916 г. он посетил ок. 200 храмов и 15 монастырей епархии.

Основная внебогослужебная деятельность Саратовской епархии в годы первой мировой войны была направлена на помощь раненым и семьям воинов. Духовенство епархии собрало и отправило в столицу 5 тыс. р. пожертвований в помощь фронту. За это еп. Палладию была объявлена благодарность имп. мч. Николая II и верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича. Был сформирован Епархиальный комитет попечения о раненых воинах и семьях лиц, призванных на военную службу. В состав Распорядительной комиссии, управлявшей комитетом, вошли наиболее видные представители духовенства Саратова; в ней председательствовал еп. Палладий либо прот. П. А. Позднев (см. Никола (Позднев)). Духовенство епархии ввело самообложение на содержание Епархиального лазарета на 100 коек при комитете: каждый городской священник должен был ежемесячно отчислять 3 р., диакон - 2 р., псаломщик - 1 р. Кроме того, в комитет поступали пожертвования и средства из кружечных сборов в церквах Саратова. Еп. Палладий сделал 4 взноса по 100 р.; среди крупных жертвователей были также настоятели городских и сельских храмов, прихожане, церковноприходские школы. За первые полтора года существования комитета он собрал 67 591 р., за 1916 г. расходы составили 60 366 р. 80 к. Собранные средства расходовались на содержание и снабжение лазарета, на адресную помощь военнопленным, фронтовикам, беженцам (последних в Саратове к нояб. 1916 было от 15 до 18 тыс. чел., а по всей губернии - более 100 тыс. чел.).

По предложению настоятельницы саратовского Крестовоздвиженского жен. мон-ря игум. Антонии (Заборской), имевшей медицинское образование, лазарет разместился в 2-этажном монастырском доме. Обитель организовала при лазарете неск. хирургических отделений, лабораторию для анализов и др. Лазаретом заведовал врач В. Я. Субботин, ему помогали профессора-медики из Саратовского имп. ун-та. Сестрами милосердия в лазарете были монахини и «доброволицы из саратовской интеллигенции». До нач. 1916 г. в лазарете получили медицинскую помощь 998 чел.; за осень 1916 г. были выписаны 317 излечившихся. От епархиального съезда в лазарет была отправлена в большом количестве духовно-нравственная лит-ра.

На рубеже 1916 и 1917 гг. велась работа по организации епархиального приюта для детей воинов. На его создание еп. Палладий пожертвовал 500 р. Приют должен был принять 40-50 воспитанников.

Духовное образование и церковные школы до 1918 г.

В 1786 г. было принято решение о создании духовной школы при саратовском Спасо-Преображенском мон-ре, школа просуществовала до пожара в мон-ре в 1811 г. (В работах XIX в. по истории Саратовской епархии встречаются утверждения о том, что в 1770 в Саратове была основана духовная школа, просуществовавшая до 1777. Эта гипотеза не подтверждается источниками.) В 1800 г. в Пензе открылась семинария, называвшаяся Саратовской (в 1803 переименована вслед за епархией в Пензенскую). В янв. 1820 г. в Саратове по распоряжению Синода от 1818 г. начало работу духовное (уездноприходское) уч-ще, в 1822 г. открылись духовные уч-ща в уездных городах Петровске и Камышине; 2-этажное каменное здание для Петровского ДУ было выстроено на пожертвования горожан. Первым ректором Саратовского уч-ща стал прот. Николай Скопин, инспектором - cвящ. Гавриил Чернышевский, Камышинское уч-ще возглавил выпускник МДА канд. богословия А. Тихомиров, Петровское - протоиерей Петропавловского городского собора Иаков Рождественский.

26 окт. 1830 г. в Саратове состоялось торжественное открытие семинарии. Для ее размещения был выкуплен вместительный дом М. А. Устинова на Старособорной пл., напротив Свято-Троицкого собора. Ректором стал выпускник СПбДА игум. Никодим (Лебедев), возведенный в сан архимандрита, инспектором - иером. Иоанн (Чистяков). В семинарии изначально были риторическое, философское и богословское отд-ния. В риторический класс поступили ученики из 3 ДУ Саратовской епархии, в 2 др. класса были приняты дети саратовских клириков, обучавшиеся в Пензенской ДС, др. семинариях, дети из семей военного духовенства. Одним из самых ярких преподавателей в семинарии в начальный период был Г. С. Саблуков, выпускник МДА, переводчик Корана на рус. язык.

Саратовская ДС интенсивно развивалась при еп. Иакове (Вечеркове). Издавались лучшие сочинения воспитанников, расширялась б-ка, в т. ч. благодаря пожертвованиям архиерея. В 1885 г. закончилось строительство нового здания семинарии, в нем освящен домовый храм во имя ап. Иоанна Богослова; в старом здании осталось общежитие для студентов, обучавшихся за свой счет. В течение 1-го десятилетия полный курс Саратовской ДС окончили 239 чел., большинство стали приходскими священниками; за 25 лет существования семинарии ее окончили почти 1 тыс. воспитанников. Два воспитанника 1-го десятилетия существования ДС стали архиереями: выпускник 1836 г. Каpпов (впосл. архиеп. Таврический свт. Гурий) и выпускник 1840 г. Ф. А. Екатеpиновский (впосл. Томский еп. Петp). В 40-х гг. XIX в. в Саратовской ДС учился сын саратовского священника Н. Г. Чернышевский. Среди выдающихся выпускников Саратовской ДС 2-й пол. XIX в.- профессор СПбДА А. П. Лопухин (1874), прот. сщмч. Константин Голубев (1876), композитор прот. В. М. Металлов (1882), проф. Казанской ДА В. И. Несмелов (1883), проф. Казанской ДА И. И. Соколов (1886), еп. сщмч. Феофан (Ильменский) (1888), митр. Серафим (Александров) (1899), еп. священноисп. Виктор (Островидов) (1899).

В 1847 г. в Саратовской епархии открылись ДУ в Балашове и в Вольске. В 50-х гг. XIX в. возник план создания уч-ща для девушек духовного звания. Осуществлен он был в следующем десятилетии трудами еп. свт. Иоанникия (Руднева) - в 1869 г. начало работу Саратовское епархиальное жен. уч-ще, получившее позднее имя архиерея, при котором было основано. Первоначально уч-ще размещалось в небольшом 2-этажном доме, рассчитанном на поступление 30 учениц в год. С кон. 70-х до кон. 90-х гг. XIX в. число учащихся девушек выросло более чем в 2 раза - с 280 до 572. Решение об открытии 2-го епархиального жен. уч-ща в Вольске было инициировано в 1898 г. Учебным комитетом при Синоде из-за недостаточной площади здания Иоанникиевского епархиального уч-ща. 12 июня 1900 г. это решение было одобрено съездом духовенства и утверждено еп. Иоанном (Кратировым). Училище в составе 3 младших классов открылось 16 сент. 1901 г. в арендованном здании. Собственное здание епархиального уч-ща на окраине Вольска было заложено еп. сщмч. Ермогеном (Долганёвым) 24 марта 1903 г., в 1905 г. строительство было завершено, 13 нояб. того же года освящена домовая церковь. После перевода в новое здание к нач. 1905/06 уч. г. 148 воспитанниц из Саратова Вольское епархиальное училище стало 6-классным, в 1909/10 уч. г. в училище был открыт 7-й педагогический класс, в 1915/16 уч. г.- 8-й педагогический класс.

В 1899 г. при Саратовской ДС было создано Об-во вспомоществования недостаточным воспитанникам; аналогичные об-ва существовали при мужских и женских уч-щах духовного ведомства. С увеличением числа воспитанников в нач. XX в. шло открытие параллельных отделений при классах. Епархиальные ДУ в этот период испытывали финансовые трудности, съезды духовенства констатировали катастрофическую нехватку средств на их содержание.

В нач. XX в. саратовские семинаристы были увлечены радикальными революционными идеями, Саратов стал одним из главных центров «антисеминарского» движения, охватившего российскую духовную школу, особенно в годы 1-й рус. революции. В 1903 г. в семинарии издавался нелегальный журнал, упала дисциплина, распространилось пьянство среди воспитанников, отмечалось посещение семинаристами запрещенных для них заведений - от театров до публичных домов. В 1904 г. синодальная ревизия Саратовской ДС выявила тенденцию к существенному увеличению числа пропущенных воспитанниками уроков за первые 3 учебных года XX в. Первый крупный бунт в семинарии случился 23-25 нояб. 1904 г., закончился массовым исключением наиболее радикально настроенных воспитанников. Впосл. семинарское начальство практиковало закрытие бунтовавших классов, перевод младших классов в уездные ДУ. В революционные 1905-1907 гг. воспитанники издавали нелегальный ж. «Семинарист». 12 марта 1911 г. исключенный из семинарии ученик убил инспектора семинарии А. И. Целебровского. После этого ректором ДС стал архим. Серафим (Лукьянов), сумевший стабилизировать ситуацию. Ректор стал часто присутствовать на занятиях, содействовал регулярному пополнению б-ки новыми изданиями, мн. воспитанникам помогал из личных средств, разрешил организацию внеклассных вечеров и лекций. К 1914 г. увеличилось количество хиротоний выпускников семинарии: только за лето этого года 7 выпускников стали иереями. Из 50 выпускников 1915 г. 37 чел. окончили семинарию со званием студента, 26 чел. поступили в ун-ты, 11 - в духовные академии, 11 выпускников были в тот же год рукоположены в сан священника, 12 были назначены псаломщиками, 8 поступили на военную службу.

К 1915/16 уч. г. почти все здания Саратовской ДС и Саратовского ДУ были заняты под воинский постой. С 20 авг. 1914 г. все преподаватели и служащие семинарии жертвовали 3% жалованья на общероссийский лазарет духовно-учебных заведений во имя прп. Серафима Саровского (решение действовало до 1917). По инициативе военного руководства семинаристы проводили беседы с солдатами, 18 февр. 1915 г. был открыт проповеднический кружок семинарских воспитанников. Несмотря на военное время, в 1915-1917 гг. организовывали паломничества и экскурсии воспитанников (в кон. 1915 - в Тамбовскую епархию, Москву, Троице-Сергиеву лавру, Ростов, Ярославль и Кострому с возвращением в Саратов пароходом по Волге). В 1915/16 и 1916/17 учебных годах обучение в семинарии было посменным в связи с тем, что здание было занято военными.

После Февральской революции, несмотря на введение в духовной школе выборного начала, споры корпорации с ректором и епархиальным начальством, Саратовской ДС удалось сохранить режим стабильной работы. 8 мая 1917 г. на съезде педагогов духовно-учебных заведений Саратовской епархии под председательством еп. Досифея (Протопопова) был сформирован Саратовский губернский союз педагогов духовно-учебных заведений. 11 сент. того же года семинария начала занятия с учениками 3 младших классов. Осенью 1917 г. возобновились выступления семинаристов, ухудшилась дисциплина. 6 окт. 1917 г. был создан родительский комитет для контроля за поддержанием порядка.

В дни захвата власти в Саратове большевиками ряд семинаристов выступили на стороне защитников Саратовской городской думы. Опасаясь репрессий, совместное совещание педагогов духовно-учебных заведений Саратова 31 окт. 1917 г. приняло решение о прекращении 1 нояб. занятий в семинарии и в Саратовском ДУ. 2 нояб. президиум военной секции Саратовского совета потребовал освободить здание семинарии. Требование не было выполнено, однако в февр. 1918 г. часть имущества общежития Саратовской ДС была реквизирована. 10 янв. по постановлению малого епархиального собрания были выделены средства на обеспечение жалованьем преподавателей семинарии в 1-й половине года. В янв.-февр. занятия проходили с 1, 5 и 6-м классами. Из-за затруднений с продовольствием было решено закончить занятия к началу Великого поста и перевести учеников в следующие классы, после Пасхи заниматься с учениками остальных классов. В апр. 1918 г. съезд делегатов духовных школ Саратовской епархии постановил сохранить духовные школы, в мае инспектор семинарии Н. В. Златорунский ездил к патриарху Московскому и всея России свт. Тихону (Беллавину), его ходатайство о продолжении существования семинарии было поддержано высшей церковной властью. В июне 1918 г. Саратовское епархиальное собрание духовенства и мирян объявило себя коллективным собственником духовно-учебных заведений епархии и заявило о том, что будет защищать их здания от посягательств. На собрании было также решено закрыть общежитие семинарии. На здания семинарии претендовал отдел народного образования при Саратовском Совете, в старом здании планировалось разместить гимназию им. Н. Г. Чернышевского (что впосл. было сделано); часть аудиторий заняло военно-инструкторское училище. Окончательно семинария была ликвидирована после провозглашения в сент. 1918 г. «красного террора» и начала массовых репрессий в отношении духовенства. В 1919 г. из главного семинарского здания на М. Сергиевской ул. выселили семьи инспектора и преподавателей. Имущество духовных уч-щ было реквизировано к осени 1918 г., их деятельность прекращена.

После 1884 г. в Саратовской епархии активно создавались церковноприходские школы и школы грамоты при приходах. К нач. века их количество превысило 1 тыс., затем несколько снизилось: в 1904 г.- 1024 школы, в 1905 г.- 985, в 1906 г.- 970, в 1910 г.- 946, в 1915 г.- 947 школ. Немногочисленными были второклассные школы (от 4 до 7 на всю епархию), готовившие педагогов для школ грамоты. Наибольшую известность получила второклассная школа в с. Ст. Потловка Сердобского у., где на средства помещицы Н. М. Рихтер, состоявшей почетным попечителем церковных школ Сердобского у., были созданы 3 школы: церковь-школа во имя мц. Аллы Готской, образцовая и второклассная школы. К кон. 1913/14 уч. г. число преподавателей церковных школ епархии достигло 1292 чел., из них клириками, преимущественно диаконами, были 32 чел. К 1915 г. при 402 школах были открыты школьные попечительства.

В 1907 г. еп. сщмч. Ермоген (Долганёв) в старом здании семинарии открыл церковно-певч. школу, в которой работали 4 учителя. При еп. сщмч. Ермогене начались занятия в миссионерских школах, наиболее значительными стали противораскольническая в с. Сосновная Маза Хвалынского у. и противомусульманская в с. Подлесном того же уезда, а также женская миссионерская школа в Хвалынске. Еп. сщмч. Ермоген выбрал Хвалынский у. центром миссии в связи с тем, что там находились старообрядческие Черемшанские монастыри. В этом уезде было создано подворье саратовского Спасо-Преображенского монастыря, но, по данным синодальной ревизии 1912 г., миссионерское значение подворья оказалось ничтожным.

Книгоиздательская деятельность и церковная журналистика до 1918 г.

Епархиальная просветительская деятельность сформировалась в основном при еп. Иакове (Вечеркове). По его инициативе было сделано историко-статистическое описание епархии, положено начало епархиальному музею. Священники периодически публиковали свои статьи в «Прибавлении к «Саратовским губернским ведомостям»», в общероссийской христ. периодике. Синод отказал еп. Иакову в разрешении на издание в Саратове духовного журнала, «Саратовские епархиальные ведомости» начали выходить только в 1865 г. Программу издания и план первых номеров разработал ректор Саратовской ДС архим. Никанор (Бровкович). В последующие 5 лет журнал издавался при семинарии (этот период стал самым насыщенным в истории издания), в 1870 г. редактирование было передано братству Св. Креста, в 1877 г. официальная часть издания перешла в ведение консистории. В кон. 1879-1883 г. журнал снова издавался семинарией, затем был возвращен в ведение братства, с 1890 г. вновь состоял в ведении семинарии, с 1905 г. с названием «Саратовский духовный вестник» издавался при Михаило-Архангельской и Митрофановской церквах Саратова, с 1911 г.- при саратовском Мариинском женском институте (с 1913 под названием «Саратовские епархиальные ведомости»), в последний период своего существования - при Саратовском ДУ. Епархиальный журнал выходил от 2 до 4 раз в месяц.

25 янв. 1905 г. в Саратове состоялось открытие основанной в кон. 1904 г. по инициативе еп. сщмч. Ермогена (Долганёва) церковно-общественной газ. «Братский листок» (выходила до 1912, в 1907-1908 под названием «Россиянин»). Учредителями газеты стали братство Св. Креста и Об-во религиозно-нравственного просвещения при братстве. Основное место в «Братском листке» занимала летопись епархиальной жизни: подробные материалы о посещениях епископом приходов и мон-рей, проповеди и выступления архиерея, записи пастырских и миссионерских бесед, сведения о церковно-школьной жизни. В издании публиковали материалы в защиту монархической государственности, существовавшего в стране порядка; «Братский листок» вел бурную полемику со светскими газетами. Забастовки осенью 1905 г. вызвали перерывы в выпуске газеты, типографии отказывались печатать материалы «правого направления» и религиозно-нравственного содержания, и у еп. сщмч. Ермогена возникла идея открыть собственную типографию. 1 дек. 1906 г. начал работать епархиальный «Саратовский союз печатного дела и продажи изданий», со временем ставший одной из крупнейших городских типографий. «Саратовский союз...» не только печатал епархиальные издания («Братский листок», «Саратовский духовный вестник», листки с проповедями архиерея и саратовского духовенства), но и выполнял коммерческие заказы. Во время первой мировой войны издательская комиссия братства Св. Креста занималась приобретением и отсылкой на фронт Евангелий и напечатанных в собственной типографии листков духовного содержания; одним из авторов листков был известный в Саратове свящ. Олимп Диаконов.

В нач. XX в. в Саратовской епархии печатались уездные церковные издания. В 1909-1911 гг. в Камышине выходил «Камышинский пастырский листок» (редактор - свящ. Павел Беляев (см. Василий (Беляев), еп.)), в Царицыне публиковался «Царицынский пастырский листок» (редактор - свящ. Иоанн Райский). В 1910-1911 гг. в «пастырском листке», выходившем в Балашове (редактор - свящ. В. Меликов), публиковались проповеди местного духовенства, хроники, статьи учащихся духовных школ. Уездные издания печатались без разрешения властей, к кон. 1911 г. их выпуск прекратился.

Как печатный орган открытого в марте 1913 г. по инициативе еп. Алексия (Дородницына) проповеднического кружка духовенства Саратовской епархии в 1914-1916 гг. выходил ж. «Проповеднический листок». Его задачей было давать «ряд образцовых проповедей с ответами на религиозно-нравственные вопросы времени» (Проповеднический листок. 1914. № 1. С. 3), редактором являлся видный городской проповедник прот. Владимир Воробьёв. В 1918 г. выходил ж. «Тихая пристань», издававшийся братством свт. Питирима Тамбовского «при сотрудничестве членов [Всероссийского] Церковного Собора». В журнале печатались статьи религиозно-нравственного содержания, освещались работа Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг., жизнь Саратовской епархии и братства свт. Питирима, публиковались материалы, посвященные научным и общественным вопросам. Вышло 6 номеров, последний - в авг. 1918 г. Осенью того же года издательская деятельность Саратовской епархии прекратилась.

Саратовская епархия в марте 1917-1942 г.

6 марта 1917 г., сразу после получения известий о смене гос. строя в результате Февральской революции, еп. Палладий (Добронравов) от имени духовенства, духовно-учебных заведений и архиереев Саратовской епархии направил приветственную телеграмму М. В. Родзянко. 8 марта 1917 г. в Александро-Невском соборе Саратовский архиерей возглавил молебен об умножении любви. В ответ на приглашение правящего архиерея прибыть на молебен викарный Петровский еп. Леонтий (Вимпфен) прислал еп. Палладию записку на визитной карточке: «Вследствие простуды приехать не могу». Вскоре еп. Леонтий опубликовал в газ. «Саратовский вестник» заметку, в к-рой обвинял еп. Палладия в том, что он «приверженец распутинского строя». Еп. Леонтий объяснял, что совместная молитва «о ниспослании новому правительству благопоспешения на пользу родине» означала бы для него проявление лицемерия.

В марте 1917 г. духовенство Саратовской епархии организовало неск. собраний, к-рые подготовили проведение 1-го послереволюционного епархиального съезда (получил название чрезвычайного). Съезд состоялся в Саратове 14-22 апр., его председателем избрали прот. Геннадия Махровского. Главным решением съезда стало ходатайство перед Синодом об удалении из епархии еп. Палладия и его викария еп. Леонтия. Такое решение было принято несмотря на то, что правящий архиерей шел навстречу чаяниям клира и мирян. Так, 22 марта он присутствовал на общегородском собрании духовенства и обсуждал с клириками проблему выдворения прихожанами священников из сельских приходов, а к Пасхе очередные награды получили многие клирики. Партия сторонников еп. Палладия не смогла предотвратить принятие съездом решения об удалении его из епархии. Синод удовлетворил ходатайство епархиального съезда и уволил епископов Палладия и Леонтия на покой. Временное управление епархией было поручено Вольскому еп. Досифею (Протопопову).

Чрезвычайный съезд духовенства и мирян 14-22 апр. также принял постановление об организации приходской жизни, в котором были даны определения благочинническому совету, приходскому собранию и приходскому совету, установлены процедуры избрания и определены полномочия их членов. Это было сделано задолго до аналогичных нововведений на общецерковном уровне, санкционированных Поместным Собором 1917-1918 гг. Постановление епархиального съезда предусматривало выборность членов причта. Вводилось понятие суда чести духовенства в пределах благочиннического округа. Съезд объявил о конце «назначениям архиереями своих любимцев, своих келейников».

Съезд взял под защиту клириков, насильственно удаленных с их приходов. Было решено создать профессиональный союз духовенства, к-рый должен был оказывать им материальную помощь. 22 апр., в последний день работы, съезд избрал состав епископского совета - нового коллегиального органа управления Саратовской епархией. На съезде полный состав духовной консистории попросил «о выходе в отставку», после чего делегаты постановили распустить прежнюю консисторию и избрать в нее новых членов.

Еп. Досифей (Протопопов) не сразу вступил во временное управление епархией, ожидая санкции Синода. Временный секретарь консистории А. Т. Виноградов докладывал обер-прокурору Синода В. Н. Львову: «Делопроизводство консистории остановилось, в епархии - анархия, положение просителей, особенно лишившихся мест, трагическое».

В июне 1917 г. в епархии был получен указ Синода, разрешавший провести выборы епископа на епархиальном съезде. Проходивший с 8 по 19 авг. съезд избрал епархиальным архиереем еп. Досифея (он получил 248 голосов из 277). Тобольский еп. сщмч. Ермоген (Долганёв), заочно выдвинутый его саратовскими почитателями в качестве кандидата на замещение Саратовской кафедры, занял 2-е место. Др. важным деянием съезда было избрание делегатов от епархии на Поместный Собор. От клира были избраны священник из г. Петровска Михаил Марин и сельский диак. Василий Архангельский, от мирян - педагоги Ф. С. Боголюбов, В. М. Гавриловский и крестьянин А. И. Арапов.

Сразу после избрания Саратовским архиереем еп. Досифей должен был выехать в Москву. На время отсутствия он оставил в Саратове своего викария Петровского еп. Дамиана (Говорова), поручив ему регулярно принимать просителей, служить в кафедральном соборе по всем воскресным и праздничным дням, а также быть почетным председателем в епископском совете и рассматривать текущие дела, поступающие в консисторию.

В 1917 г. в Саратове создано неск. церковно-общественных орг-ций. В дни апрельского съезда образован Комитет объединенных прихожан Саратова. В мае он объединился с духовенством, в результате чего возник Пастырско-приходской союз. В июне-июле начал работу Пастырский союз (без участия мирян) во главе с прот. Николаем Лебедевым. Вскоре образовался Союз диаконов и псаломщиков Саратова (подобные союзы стали возникать и в уездах, напр. в Камышинском и Балашовском). Летом начал действовать Союз прогрессивного духовенства, не имевший широкой поддержки у местных пастырей.

Настоятель Серафимовской ц. свящ. сщмч. Михаил Платонов под влиянием известий о передаче Временным правительством церковных школ в ведение Мин-ва народного просвещения создал об-во «За веру», призванное защищать интересы Церкви. Оно проходило по местному списку на выборах в Учредительное собрание наряду с Православно-народной партией.

В кон. 1917 г. в Саратове было организовано братство свт. Питирима. Его устав утвердил еп. Досифей. Председателем братства стал прот. Николай Русанов. Каждый понедельник в кафедральном соборе братство организовывало чтение акафиста свт. Питириму. Было выражено намерение построить храм во имя Тамбовского святителя в Саратове на Горах, в отдаленных и беднейших частях Крестовоздвиженского и Ново-Покровского приходов. Регулярно проводились «Питиримовские собрания», на к-рые приходила в числе прочих и учащаяся молодежь. Братство выпускало ж. «Тихая пристань». В 1918 г. предполагалось создать Союз союзов Саратовской епархии во главе с прот. В. Воробьёвым. Идея получила поддержку викарного еп. Дамиана (Говорова), но не была реализована.

В янв. 1918 г. Саратовский архиерейский дом лишился основной части своих доходов вследствие национализации принадлежавшей ему в городе недвижимости, которую ранее сдавали в аренду. В результате был ликвидирован архиерейский хор, монашеская братия архиерейской церкви была переведена «на собственные доходы». Значительная часть здания Саратовской ДС была занята войсками, условия для занятий в ней ухудшились с утверждением у власти большевиков.

28 янв. (10 февр.) 1918 г. в городе прошел многолюдный крестный ход, который возглавили епископы Досифей (Протопопов) и Дамиан (Говоров). По словам очевидца, «настроение среди участников крестного хода было резко оппозиционное большевизму, и это настроение все росло по мере увеличения числа участников крестного хода». Одновременно прошел ряд митингов против политики большевиков, участник одного из них расстрелял 2 красногвардейцев, смеявшихся над крестным ходом. 2(15) февр. 1918 г. в здании семинарии, в квартире ее ректора архим. Бориса (Соколова), прошло собрание духовенства с участием старообрядцев, лютеран, католиков для обсуждения декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Большинство присутствовавших согласились с тем, что декрет - «начало открытого похода против Православной Церкви». На это собрание явились вооруженные красногвардейцы и солдаты, к-рые обыскали присутствовавших и задержали до следующего утра. Одновременно прошли обыски в квартирах участников собрания в их отсутствие. Обыски проводили представители местного исполнительного комитета, который ранее выдал санкцию на проведение собрания. В 4 ч. утра с обыском пришли к свящ. сщмч. Михаилу Платонову, одному из участников собрания. Согласно протоколу, у него были найдены монархическая лит-ра, большое количество писем, австр. винтовка без затвора, шапирограф, портреты имп. мч. Николая II и вел. кн. Николая Николаевича.

В кон. февр. 1918 г. карательный отряд красногвардейцев прибыл в с. Павловка Хвалынского у. 2 апр. после пыток убит настоятель Воскресенского храма свящ. сщмч. Владимир Пиксанов.

13 марта в Саратове состоялось собрание клира и мирян, на к-ром обсуждали декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Большинство участников во главе с епископами Досифеем и Дамианом пришли к выводу, что декрет ведет «к полному и духовному, и материальному разорению церкви государством, и потому заслуживает протеста, порицания и отрицания со стороны всего церковного общества».

Для реализации «Определения об епархиальном управлении» Поместного Собора в Саратове 11-20 июня 1918 г. проходил епархиальный съезд. 13 июня он избрал в состав епархиального совета протоиереев Алексия Хитрова и Евгения Шкенёва, свящ. Николая Докторова, мирян П. П. Львова и Е. Н. Анирова. Были также избраны кандидаты в члены совета. 27 июня еп. Досифей утвердил избрание и допустил избранный совет к исполнению своих обязанностей с 14 июля. 15 июля 1918 г. торжественным молебном в крестовой церкви, который возглавил Вольский еп. сщмч. Герман (Косолапов), «открылись занятия» епархиального совета.

Летом 1918 г. в Саратовской епархии участились кратковременные аресты священников; почти всегда через несколько дней задержанных отпускали. Так, в июне 1918 г. арестован священник с. Невежкина Аткарского у. Василий Перов; он пробыл ок. месяца в аткарской тюрьме, по ходатайству еп. Досифея был освобожден. С июля по нояб. 1918 г. находился в тюрьме священник с. Колокольцовка того же уезда Василий Благовидов. С лета 1918 по кон. 1919 г. за протест против изъятия церковного недвижимого имущества преследованиям и пыткам подвергали священника из с. Голяевка Сердобского у. Порфирия Добросердова.

4 авг. 1918 г. свящ. сщмч. Михаил Платонов после литургии в Серафимовской ц. произнес краткую проповедь о гибели имп. мч. Николая II и совершил в храме молитвенное поминовение убиенного. Местные большевики использовали это как повод для организации одного из первых в России антицерковных судебных процессов и как предлог для начала открытых гонений против клира и мирян Саратовской епархии. В качестве подготовки к процессу власти провели антирелиг. кампанию в прессе. Так, «Известия Саратовского Совета» опубликовали статью «Проповедь святого отца». 23 авг. 1918 г. свящ. сщмч. Михаил был допрошен следственной комиссией ревтрибунала, а на следующий день арестован.

В кон. авг.- нач. сент. 1918 г. состоялся суд над делопроизводителем Спасо-Преображенского муж. мон-ря, бывшим исправником К. А. Белявиным. Он обвинялся в том, что «оскорблял рабоче-крестьянское правительство». Свидетелями на суде выступили насельники монастыря и его настоятель еп. Дамиан. Обвиняемого приговорили к 3 годам тюремного заключения «с содержанием на собственный счет». В сент. прекратилось издание «Саратовских епархиальных ведомостей».

29 авг. 1918 г. прихожане Серафимовской ц. обратились в следственную комиссию, чтобы узнать, за что арестован настоятель храма свящ. сщмч. М. Платонов; они также просили еп. сщмч. Германа назначить временного священника. 30 авг. 1918 г. на прошении прихожан наложена резолюция еп. сщмч. Германа о том, что приходу Серафимовской ц. «необходимо принять все меры к освобождению своего пастыря. Если пастырь не жалеет себя ради паствы, то и паства должна самоотверженно защищать своего духовного отца. В просьбе командировать временно священника отказать».

16 сент. 1918 г. еп. сщмч. Германа и членов епархиального совета допрашивали еще как свидетелей; 19 сент. они были уже обвиняемыми. 17 сент. все члены епархиального совета, кроме прот. Е. Шкенёва, были арестованы. Сразу после ареста еп. сщмч. Германа ок. 3 тыс. жителей Вольска подписали обращение к властям с просьбой отпустить своего архиерея. 18 сент. свящ. сщмч. Михаил Платонов был до суда освобожден из заключения. Прошение арестованных членов епархиального совета и еп. сщмч. Германа об освобождении до суда не было удовлетворено.

Процесс состоялся 5-6 окт. 1918 г. в Большом зале Саратовской консерватории. Обвинение утверждало, что «закрытие» Серафимовской ц. было произведено для того, чтобы пустить в народе слух, что храм закрыт советской властью намеренно, и после того, как епархиальному совету стало известно о начале следствия по делу о проповеди в этой церкви. Однако все свидетели отрицали факт преднамеренного демарша против советской власти. Также выяснилось, что церковная власть храм не закрывала: он не был заперт или опечатан, из него не изымали антиминс. Имела место лишь временная приостановка богослужений. В заключительном слове свящ. сщмч. М. Платонов выражал готовность принять смерть за веру. Он был приговорен к расстрелу, еп. сщмч. Герман и прот. А. Хитров - к 15 годам тюремного заключения «с применением общественных работ». Остальных обвиняемых приговорили к 10 годам заключения условно. Вскоре после вынесения приговора свящ. сщмч. Михаил, еп. сщмч. Герман и прот. А. Хитров направили кассационные жалобы во ВЦИК. В защиту сщмч. Михаила в Саратове было собрано ок. 10 тыс. подписей прихожан, более 70 подписных листов были приобщены к делу.

Обвинительная коллегия Верховного трибунала в заключении от 26 нояб. 1918 г. рекомендовала оставить приговор Саратовского ревтрибунала в силе «за отсутствием кассационных поводов», однако Кассационный отдел Верховного трибунала 7 дек. отменил приговор от 6 окт., выслал дело обратно в Саратов и предписал рассмотреть его на новом заседании. 9 дек. об этом было сообщено заключенным, но отпускать их из-под стражи до получения дела председатель трибунала запретил. В результате повторной просьбы 20 дек. ревтрибунал принял решение отпустить (по первоначальной офиц. ошибочной формулировке «амнистировать») еп. сщмч. Германа и прот. А. Хитрова до нового заседания суда, намеченного на 28 дек.

Повторное рассмотрение дела проходило в течение 2 дней, но оказалось гораздо более напряженным: в 1-й день, 10 янв. 1919 г., заседание продолжалось с 10 ч. утра почти до полуночи. Несмотря на давление обвинителей, выявить факты контрреволюционной или провокационной деятельности духовенства епархии и членов епархиального совета не удалось. Прибывшие в ревтрибунал крестьяне, бывш. прихожане прот. А. Хитрова, служившего 25 лет в с. Владыкине Сердобского у., отзывались о священнике как о борце за народные права и правду. Ревтрибунал приговорил свящ. сщмч. Михаила Платонова к 20 годам лишения свободы «с применением общественных работ», еп. сщмч. Германа - к 15 годам заключения «с принудительными работами», прот. А. Хитрова - к 10 годам условно (в том же месяце возвратился к исполнению обязанностей члена епархиального совета).

21 янв. 1919 г. еп. сщмч. Герман подал кассацию и прошение председателю ревтрибунала об освобождении до вынесения решения по кассации. Прошение было отклонено. 11 февр. епископ в заявлении в ревтрибунал просил его жалобу «оставить без движения и в Кассационный Отдел для рассмотрения не направлять». Вероятно, это было сделано потому, что архиерей рассчитывал на амнистию VI съезда Советов. С соответствующим прошением он обратился в ревтрибунал 28 марта 1919 г., на прошении последовала резолюция: «Амнистировать. Освободить досрочно». Однако 4 апр. на это решение поступил кассационный протест обвинителя Л. И. Гриня. 5 апр. еп. сщмч. Герман был освобожден и смог посетить свой кафедральный город. 13 мая Саратовский ревтрибунал предписал вольской милиции арестовать архиерея, т. к. Кассационный отдел ВЦИК, рассмотрев ходатайство обвинителя Гриня, 26 апр. 1919 г. отменил решение трибунала о применении амнистии. Свящ. сщмч. Михаил Платонов жалоб на январский приговор, вероятно, не подавал. До окт. 1919 г. еп. сщмч. Герман и свящ. сщмч. Михаил находились в тюрьме. В ходе «красного террора», в ночь на 10 окт., они, а также бывш. член консистории прот. Андрей Шанский и ряд мирян были расстреляны по решению губернской ЧК на окраине Воскресенского кладбища Саратова. Незадолго перед этим там же были расстреляны прот. Геннадий Махровский, свящ. Олимп Диаконов и группа мирян.

В февр. 1919 г. были арестованы настоятель саратовской ц. в честь Сошествия Св. Духа на апостолов прот. В. Воробьёв и свящ. Симеон Буров. В кон. лета 1919 г. еп. Саратовский и Петровский (в 1918 из состава Саратовской епархии была выделена Царицынская, поэтому титул Саратовских архиереев изменился) Досифей (Протопопов) был арестован и некоторое время содержался в заключении. Вероятно, в период пребывания под арестом еп. Досифея Саратовской епархией должен был временно управлять пребывавший в Самаре еп. Уральский Тихон (Оболенский). 8 окт. 1919 г. еп. Досифей направил патриарху свт. Тихону рапорт, в к-ром сообщал, что освобожден из заключения и вновь вступил в управление Саратовской епархией. Принимая это к сведению, Синод счел не требующей какого-либо решения телеграмму Саратовского епархиального совета, в к-рой говорилось о том, что в отсутствие правящего архиерея и из-за трудностей сообщения с «находящимся в Самаре епископом» (очевидно, еп. Уральским Тихоном) совет просит разрешения «приводить в исполнение бесспорные решения по бракоразводным и некоторым другим делам прежде утверждения их епископом, с обязательным докладом епископу о сделанном исполнении». После освобождения из тюрьмы еп. Досифей тяжело заболел. В этой связи постановлением соединенного присутствия Синода и Высшего Церковного Совета от 23 марта 1920 г. было решено выделить еп. Уральскому Тихону (Оболенскому), назначенному управляющим Саратовской епархией, «впредь до выздоровления епископа Досифея» 10 тыс. р. в качестве пособия на проезд в Саратов и пребывание там. В 1920 г. произошла ликвидация Саратовского епархиального совета с преобразованием его в личную канцелярию епископа.

На фоне голода в Поволжье с кон. 1921 г. саратовская пресса начала обсуждать необходимость накормить голодающих за счет церковных богатств. Одновременно власти организовали группу лояльного духовенства, готового на компромиссы и на прямую раскольническую деятельность. В янв. 1922 г. на страницах «Саратовских известий» была опубликована «Беседа с епископом Досифеем и протоиереем Русановым», в к-рой архиерей заявил, что «признает вполне возможным выделение части драгоценной утвари, как то: золотых и серебряных сосудов, крестов, риз, венчиков и драгоценных камней с икон, из панагий и пр., для реализации их в помощь голодающим. Церковь… перед лицом голода должна отдать все излишнее из церковных драгоценностей и украшений для голодающих». Еп. Досифей не препятствовал передаче в помощь голодающим ценностей по постановлению приходов. Не делал он этого и после того, как в марте начала работать губ. комиссия по изъятию церковных ценностей.

Несмотря на лояльное отношение еп. Досифея к изъятию церковных ценностей, 16 апр. 1922 г. ГПУ завело на него дело по обвинению в контрреволюционной пропаганде и «в недаче руководящих нитей по епархии в пользу изъятия» церковных ценностей. Предполагая свой скорый арест, еп. Досифей передал права по управлению епархией викарному еп. Вольскому Иову (Рогожину), управлявшему единоверческими церквами епархии. В нач. июня на еп. Досифея был наложен домашний арест со строгой изоляцией, в сер. июня он был помещен в Саратовский губисправдом. 8 июня 1922 г. еп. Вольский Иов и прот. Николай Русанов от лица церковного управления Саратовской епархии обратились в губисполком с просьбой о передаче им дел канцелярии еп. Досифея; 10 июня дела были сданы прот. Н. Русанову. Однако еще 18 мая прот. Н. Русанов вошел в состав обновленческого (см. ст. Обновленчество) Высшего церковного управления (ВЦУ). 3 июля 1922 г. прот. Н. Русанов получил от ВЦУ мандат на проведение собрания группы «Живая церковь» совместно с представителями г. Петровска. На собрании 11 июля было образовано «Временное управление Саратовской церкви», в состав которого вошли еп. Балашовский Николай (Позднев; председатель), протоиереи Н. Русанов, Сергий Ледовский и Леонид Поспелов (впосл. архиеп. Пензенский Кирилл), священники Петр Данилов и П. Гальянов. Этим органом еп. Иов (Рогожин), отказавшийся выдать обновленцам епархиальную печать, был «уволен от управления» Саратовской епархией. 12 июля на собрании духовенства под председательством еп. Иова было заявлено о прекращении молитвенного общения с еп. Балашовским Николаем, протоиереями Н. Русановым и Л. Поспеловым. Обновленцы, действовавшие при поддержке губ. исполкома и губ. отдела ГПУ, добились удаления еп. Иова из Саратова, и (не позднее 19 июля 1922) он вынужден был выехать из Саратовской губ. на родину - в терскую казачью ст-цу Червлённую (ныне Шелковского р-на Чечни).

19 июля 1922 г. ВЦУ учредило Саратовскую епархию в своей юрисдикции, в тот же день уполномоченным ВЦУ по новообразованной епархии был назначен прот. Н. Русанов. Два дня спустя на кафедру обновленческой Саратовской епархии был назначен еп. Балашовский Николай (Позднев), 28 сент. 1922 г. он был возведен в сан «архиепископа».

Обновленцы захватили здание, в к-ром располагалась канцелярия правосл. ЕУ, и кафедральный собор во имя блгв. кн. Александра Невского, ключарь к-рого, прот. Л. Поспелов, признал ВЦУ. Первоначально приходской совет собора сопротивлялся попыткам обновленцев получить контроль над храмом, однако после ареста ГПУ ряда активистов-мирян противодействие раскольникам ослабело и обновленческое духовенство стало служить в соборе. Соборные священники, не признавшие ВЦУ, перешли служить в крестовую Успенскую ц. на 2-м этаже архиерейского дома, располагавшегося напротив собора. Этот храм стал центром саратовской церковной жизни. Здесь ежедневно вечерами совершались торжественные богослужения с общенародным пением. Служили все монахи, приписанные к крестовой церкви, во главе с престарелым архим. Евфимием (Харитоновым). Часто служило и духовенство др. церквей. Здесь произносили проповеди лучшие саратовские проповедники - прот. Павел Соколов и прот. В. Воробьёв. Молящихся бывало так много, что они не умещались в храме, занимали лестницы, к-рые вели в крестовую церковь. Кроме крестовой лишь 7 саратовских церквей не признали обновленчества.

Летом 1922 г. еп. Досифей с группой священников Саратовской епархии и трудившихся в его канцелярии мирян был обвинен в нарушении декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», в «неисполнении циркуляров Наркомюста, выразившихся в ведении бракоразводных дел и насильном оттеснении совести верующих путем наложения на таковых против их желания церковных кар и эксплуатирования просителей способом вымогательства денежных вознаграждений за ведение бракоразводных процессов». Анонсировав в «Известиях Саратовского совета» судебный процесс, саратовские власти, однако, не начинали его, но изменили тактику, свернув пропаганду против патриарха. В июле 1922 г. по Саратову начала распространяться листовка «Саратовского епархиального управления» во главе с обновленческим еп. Балашовским Николаем (Поздневым) под заголовком «Воззвание ко всем чадам Св. Православной Церкви Саратовской епархии». Авторы листовки пытались доказать, что каноническая преемственность при передаче власти от патриарха свт. Тихона обновленческому ВЦУ «вполне соблюдена». Жители Саратова и губернии призывались «в целях избежания гибельности раскола и сохранения единства Церковного» признать власть ВЦУ.

9 сент. 1922 г. следователь ревтрибунала Ф. Д. Корнилов, рассмотрев постановление уполномоченного ГПУ, принял дело к производству, а еп. Досифея решил оставить в тюремном заключении. Через неск. дней тот же следователь постановил, что «имеющимся в деле материалом виновность Протопопова во вмененных ему преступлениях по 119 ст.» («использование религиозных предрассудков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к сопротивлению ее законам и постановлениям») не установлена, поэтому производство по ней следователь прекратил. По др. статьям Уголовного кодекса (72, 122 и 123) вину следователь усматривал, но ввиду исключения более важной статьи он вынес постановление о направлении дела в губ. суд «по подсудности». Меру пресечения в связи с этим и, учитывая ходатайство «коллектива верующих», епископу изменили: он был освобожден из-под стражи на поруки общины Александро-Невского кафедрального собора и крестовой церкви. 29 сент. 1922 г. начальник Саратовского губ. отдела ГПУ просил ревтрибунал вернуть дело еп. Досифея в возглавляемый им отдел «для доследования».

Вечером 24 (по др. данным, 25 либо 26) окт. 1922 г. еп. Досифей был снова арестован. Как сообщила уполномоченная от церковных приходов Саратова Н. М. Ветвицкая на личном приеме прокурору при Народном комиссариате юстиции В. Н. Бельдюгину, арест произошел по доносу представителей «Живой церкви» протоиереев Н. Коблова и Н. Русанова. 25 окт. 1922 г. губ. отделом ГПУ было утверждено обвинительное заключение по делу еп. Досифея. Верующие Саратова просили губернского прокурора В. М. Бурмистрова об освобождении архиерея, но прокурор заявил, что «не имеет на это власти, т. к. стоит не выше Губернского Отдела Г. П. У.», и посоветовал верующим самим обратиться в ГПУ. В 1923 г. еп. Досифей в адм. порядке отправлен в ссылку в Нарымский край.

Поскольку еп. Досифей был выслан, еп. Иова (Рогожина) обновленцы удалили из епархии, а еп. Николай (Позднев) вступил в общение с раскольниками, Саратовская епархия осталась без канонического церковного возглавления. Обновленцы озаботились поставлением новых «епископов» на якобы вакантные кафедры саратовских викариев - 17 сент. 1922 г. во «епископа Балашовского» был «хиротонисан» вдовый саратовский свящ. Петр Данилов, 13 окт. 1922 г. во «епископа Вольского» - воронежский прот. Михаил Постников (см. Михаил (Постников), еп.).

Борьбу с расколом в отсутствие канонических епископов возглавили приходские священники - настоятель церкви при Крестовоздвиженском жен. мон-ре прот. Павел Соколов и настоятель Нерукотворно-Спасской ц. прот. Михаил Сошественский. В своих проповедях они обличали «живоцерковников».

Православные, лишенные архипастырского окормления, осознавали нужду в епископе. Однако во всех окрестных епархиях единственным архиереем, не признавшим ВЦУ, был архиеп. Уральский и Покровский Тихон (Оболенский), проживавший в г. Покровске АО немцев Поволжья (ныне Энгельс Саратовской обл.). В делегацию, направленную к архиеп. Тихону, вошли прот. П. Соколов от духовенства и юрист А. А. Соловьёв от мирян. Однако архиеп. Тихон, хотя и принял делегацию весьма радушно, от предложения временно управлять Саратовской епархией отказался, заявив: «Вы просите, чтобы я сел на горячую сковородку. Я не хочу». Вскоре архиеп. Тихон выехал в Москву, откуда в свою епархию не вернулся. Остро встал вопрос о поставлении для Саратовской епархии новых архиереев. Духовенство и миряне, оставшиеся верными патриарху свт. Тихону, избрали 5 кандидатов для епископской хиротонии: настоятеля крестовой церкви архим. Евфимия (Харитонова), духовника Алексиевского муж. скита саратовского Спасо-Преображенского муж. мон-ря архим. Николая (Парфёнова), настоятеля Свято-Никольского храма г. Петровска прот. Михаила Марина, настоятеля Спасо-Преображенской ц. Саратова прот. Анатолия Комарова (см. Андрей (Комаров), архиеп.) и прот. Павла Соколова. Однако архим. Евфимию было уже ок. 80 лет, и в связи с его телесной немощью эта кандидатура была снята, прот. М. Марин не ответил согласием на избрание, прот. А. Комаров в тот момент не согласился принять монашество. Поэтому к епископскому поставлению были представлены архим. Николай и прот. Павел.

Согласие на участие в тайных хиротониях дали еп. Вольский Иов (Рогожин), изъявивший готовность приехать на неск. дней в Саратов, и бывш. настоятель городского подворья саратовского Спасо-Преображенского мон-ря (т. н. Киновии) еп. Ефремовский Варлаам (Пикалов). Они прибыли в Саратов в сер. марта 1923 г. и на 4-й седмице Великого поста совершили в церкви скита хиротонии избранных кандидатов: в субботу, 17 марта, были совершены пострижение прот. Павла Соколова в монашество с именем Петр и хиротония архим. Николая (Парфёнова) во епископа Аткарского, викария Саратовской епархии; в воскресенье, 18 марта, совершена хиротония иером. Петра (Соколова) во епископа Сердобского, викария Саратовской епархии. Хиротонии были совершены в глубокой тайне, на них присутствовали только насельники скита и неск. выборных мирян. Особые усилия саратовские «тихоновцы» приложили к тому, чтобы о факте тайных хиротоний не узнали обновленцы. Еп. Иов сразу после совершения хиротоний уехал обратно в Терскую губ., а еп. Варлаам поселился в дер. Беленькие Саратовского у. в семье своей духовной дочери А. И. Маркеловой, где был арестован 10 авг. 1923 г.

26 мая 1923 г., в канун Пятидесятницы, еп. Петр (Соколов) совершил всенощное бдение в крестовой церкви и произнес проповедь в связи с началом своего епископского служения. 27 мая в Свято-Троицком соборе были совершены торжественная литургия в честь престольного праздника и молебен. Под звон колоколов среди тысячной толпы новый епископ проследовал в свою квартиру в доме при жен. мон-ре, на углу Московской и Покровской улиц. Это произвело большое впечатление в Саратовской епархии. «Живоцерковники» были застигнуты врасплох и растерялись. Не ожидало этого и то духовенство, к-рое вместе с церковными советами подчинилось обновленческому ВЦУ,- теперь у них не было оправдания дальнейшего пребывания в расколе. Большое значение имел и личный авторитет, к-рым еп. Петр пользовался среди саратовского духовенства.